当前位置:首页 > 文化文化

黄土地的女儿

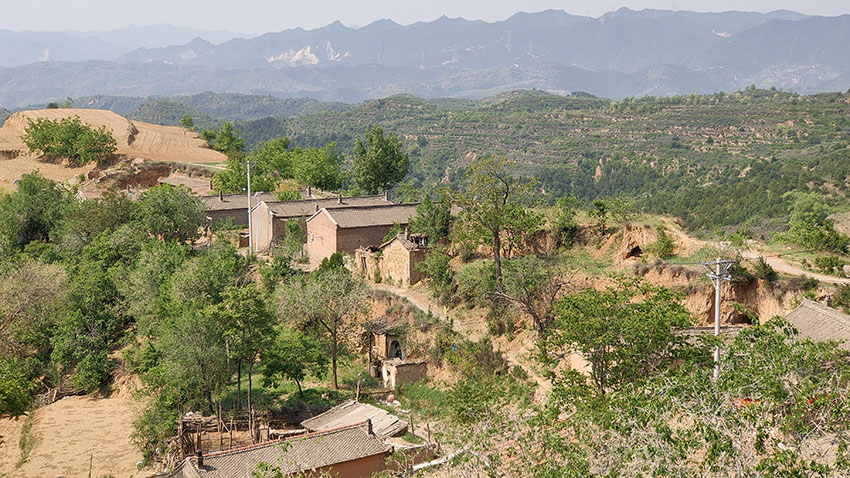

外婆是农民的女儿,她一生躬耕于那片土地,直到倒下,有时候,我不明白,是外婆属于这片土地还是这片土地属于外婆,也许都一样,外婆在用年轮刻画着岁月的沧桑,用粗糙的双手捧起生活的希望,一生简朴,无怨无悔。

1917年外婆出生在交城一个叫歇马头的大山里,本名赵二内。在那个年代,和大部分的老妇们一样,外婆的一生,是操劳的、是疾苦的,经历过战争,逃过难、挨过饿、受过穷、丧过子,一生都没出过远门。但也正是如此,她安逸的生活在老家那个小地方,一辈子守着那具有年代感的房子,无怨无悔,忠孝道义尽承担。这一生,剧终人散,外婆都始终守在那个叫歇马头的大山里。

有种味道是外婆酿的。小时候最爱吃外婆腌制的咸菜,每当秋季便是村里人们腌菜的时节,和村里所有的家庭主妇一样,外婆把还新鲜的萝卜、芥菜疙瘩、缸用清水洗净,把切成块的萝卜、芥菜疙瘩一层层摆放到缸里,一层层洒一遍盐、一遍花椒粒,大致摆放6到8层,用压石板压好,来年春天,把腌制好的咸菜捞出洗净,杀水一天,再舀上咸菜汤拿小火慢炖半个小时左右,拿到阳光下暴晒,让水分彻底蒸发,然后装入小瓮,这样做好的咸菜味道纯正,口感劲道,是儿时我最喜欢的菜品之一,那种味道朴实得让人感怀。长大后因为念书我们搬到了城里,离开了外婆家,但外婆每年都要嘱咐妈妈回村给我们拿咸菜,如今,那咸菜的的记忆,深深的烙在了我心上。

有种感动是外婆给的。上世纪60年代的中国北方大山深处,是典型的黄土高坡,山高沟深,干旱少雨,吃水困难,地里产出的都是零星少量的杂粮,吃不饱穿不暖是常有的事,即使拿着钱也没有东西可买。在那个年代,贫穷就像春天的柳絮,恣意飞舞,困扰着柳树下经过的每一个人。在这样的条件下,每年二三月青黄不接的时候,老有要饭的来村子里串游,悄没声儿地就走进院子里来,有气无力地叫道:“大娘给点儿吃的吧! ”外婆看见了,二话不说便把手里刚端起的饭让给那人,而她却因此饿一顿,有时遇上天寒地冻还留这些要饭的在家里过夜。那个时候母亲不理解,为什么其他人都不愿意做的事情外婆要去做,于是就问外婆。外婆说,每个人都有困难的时候,能帮人一把为什么不帮。突然意识到我也是这样的,每次看到有人需要帮助,也会尽一点微薄之力。

有种坚强是外婆传的。自打我孩提时的记忆起,外婆就没有真正硬朗和康健过。一生养育了七个孩子,在妈妈一岁的那年,外公就去世了。外婆一个人,把七个孩子拉扯大,付出了巨大的人生能量。在长年累月的强负荷劳作下,外婆的身体受到了极大的损伤,以至于在她年纪稍大一点之后,身体上开始出现各种毛病,直到最后几年完全瘫倒在炕上,她辗转在病榻上,往往复复受尽了许多苦痛。可是外婆太顾虑子女的感受,很少向他们诉说自己的痛苦,除非是忍受不了了,才会托子女去给她买一点药,从来都不愿意去医院,因为怕多花钱。外婆在山乡小有名气,如今还有不少乡亲向我提起她。这主要缘于她为人处世、待人接物的品德。

怀揣着希望的生活总是过的很快,在子女养大成人后,外婆即使年老力衰,即使病痛缠身,依然能气定神闲。如今,在我想来外婆定是对那片土地爱的深沉,能慰藉外婆的还是那片厚重的养育了祖祖辈辈的黄土地。但是,死亡真的是整个人类的遗憾,外婆受了一辈子的苦还没来得及享受就已离开,生于黄土地,终于黄土地......

我虽不是个以文字谋生的人,但是作为一个文学爱好者,第一次决心借文字为家人留下些什么,然而,外婆的故事,却不是寥寥几笔就能写尽。就像有人说的:能够说出来的话,写出来的字,往往都不是心里最深刻的......

责任编辑:刘俊平

设为首页

设为首页 邮箱登录

邮箱登录